NOVEMBER

悪魔との契約、魂の代償 ──

11月に”死者の日”を迎えるエストニアのある秘められた寒村。そこでは世にも不可思議な「純愛」が契られようとしていた ──。目も眩む美しいモノクロームの映像美でその甘美な悪夢を描いた、東欧ダーク・ラブストーリー。

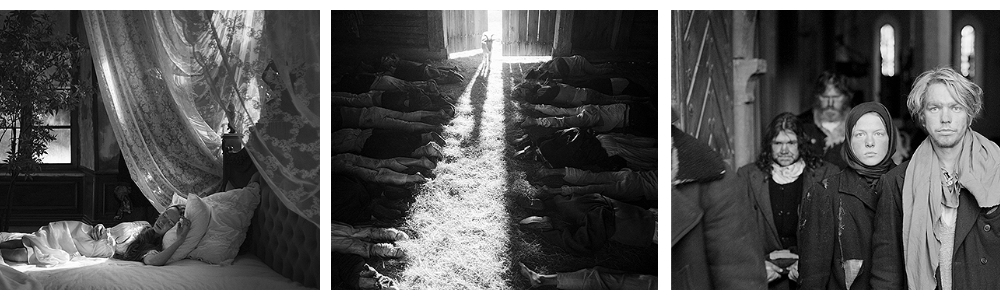

小さな湖の岸辺で雌狼が氷のような水を飲み、雪の中を転がったかと思うと、眠っている少女の姿が映し出される。物置の道具で作られた自立可能な三脚型の歩行機械らしきもの“使い魔クラット”がカチカチと音を立てながら、鎖を使って盗んだ牛を確保するや、ヘリコプターに変身して主人のもとへと牛を運ぶ。チェコの巨匠映画監督ヤン・シュヴァンクマイエルのシュールな世界を思い起こさせるような、衝撃的なシークエンスで幕を開けるのは東欧の小国エストニアから誕生した『ノベンバー』。

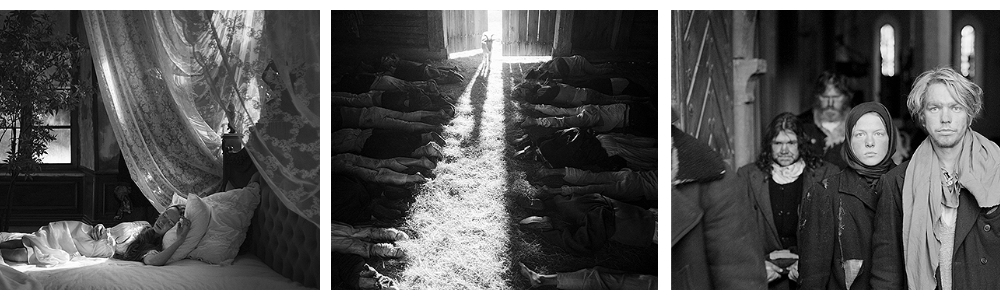

月の雫の霜が降り始める雪待月の11月、「死者の日」を迎えるエストニアの寒村。戻ってきた死者は家族を訪ね、一緒に食事をし、サウナに入る。精霊、人狼、疫病神が徘徊する中、貧しい村人たちは“使い魔クラット”を使役させ隣人から物を盗みながら、極寒の暗い冬を乗り切るべく、各人が思い思いの行動をとる。そんな中、農夫の一人娘リーナは村の青年ハンスに一途な想いを寄せているが、ハンスは領主であるドイツ人男爵のミステリアスな娘に恋い焦がれる余り、森の中の十字路で悪魔と契約を結んでしまうのだった──。

原作は、エストニアの代表的作家アンドルス・キヴィラフクの「レヘパップ・エフク・ノベンバー(Rehepapp ehk November)」。2000年に発表されるや、エストニア内の全図書館において、過去20年間で最も貸し出された本としてカルト的ベストセラーとなる。現在では、フランス語、ポーランド語、ノルウェー語、ハンガリー語、ラトビア語、ロシア語に翻訳されてヨーロッパ各国で愛され読まれている。学生の頃から「映画の神童」と呼ばれ、ドイツ映画の旗手ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーを熱烈に支持するライネル・サルネット監督は、“すべてのものには霊が宿る”というアニミズムの思想をもとに、異教の民話とヨーロッパのキリスト教神話を組み合わせて映画化。その独創性に溢れた映像美が高く評価され、観客を魅了。2018年アカデミー賞外国語映画賞のエストニア代表に見事選出された。日本では、同年に開催された第10回京都ヒストリカ国際映画祭「ヒストリカワールド」部門で上映され、高い評価を得ている。

古いエストニアの神話に登場する「クラット」という使い魔は、悪魔と契約を交わし手に入れる生意気な精霊。主人のために常に仕事をこなすクラットは、家財道具の釜や斧、時には雪や頭蓋骨などで作られる。クラットは農家の助け手として、家畜や食料を盗んだり、スケープゴード(家財道具の盗難を彼らになすりつける)として扱われたり、さらには愛の問題についての助言を与える。だが、十分な仕事が与えられないと気性が荒くなり「仕事をくれ!」と言って主人の顔に唾を吐く。サルネット監督は、邪悪でユーモアあるクラットに非常にこだわりを持ち、CGに頼らず細いワイヤーを駆使して、土着的な演出をした。

儚い恋心に揺れる農家の娘リーナを演じるのはレア・レスト。喜びと、ほろ苦さと、痛みなど、複雑なキャラクターを魅力的に演じ切り、本作を別次元の作品に導いた。男爵の謎めいた娘には、パフォーマンス・アーティストとして活躍するイエッテ・ローナ・エルマニスが扮し、そのエキゾチックな容姿で無垢なる役柄を演じ、彼女の記念すべき女優デビュー作となった。この2人の美しいゴシック・ヒロインの気を引こうとする農家の青年ハンスにヨルゲン・リーク。憂鬱な表情を浮かべては、愛に満ちた笑みを浮かべ、ストーリーを思いがけない方向へ誘る。男爵には『ムカデ人間』(10)のハイター役でカルト的人気を誇るドイツの名優ディーター・ラーザー。スパンコールのジャケットを身につけ、凛とした男爵の力強さと痛々しさを絶妙なバランスで演じる。そのほか、魔女、幽霊、得体が知れない老婆などの多くは役者経験のない村人が務めたが、皆がまるで催眠術にかかったかのように、役になり切ることで、本作の悪夢的世界を彩る。

夢のようなモノクロームの世界を撮影したのはマルト・タニエル。その漆黒の深みと白い雪のような映像美に世界が絶賛。トライベッカ国際映画祭、ミンスク国際映画祭での最優秀撮影監督賞、アメリカ撮影監督協会スポットライト賞を始め、名誉ある賞を次々と受賞した。サウンドを手がけるのはポーランドの音楽家ジャカシェック。陰鬱なストリングス、ギターリフ、心に残るメランコリックな旋律が白黒の映像の中で凄烈に交錯し、切なさを奥深く表現する。

本作は、パウル・ヴェゲナー監督作『ゴーレム』(1915)、ロベルト・ヴィーネ監督作『カリガリ博士』(20)、フリードリッヒ・W・ムルナウ監督作『吸血鬼』(22)などドイツ表現主義映画への敬意が込められているとともに、ジャン・コクトーの『美女と野獣』(46)のような美しいお伽話からも多大な影響を受けている。さらに、チェコの巨匠フランチシェク・ヴラーチルの『マルケータ・ラザロヴァー』(67)や、アンドレイ・タルコフスキーの『アンドレイ・ルブリョフ』(71)、ヤン・シュヴァンクマイエルの『オテサーネク 妄想の子供』(2000)、テリー・ギリアムのゴシック的描写、ブラザーズ・クエイの機械仕掛けなどの悪夢的世界の要素などに、世界中の神話や古典映画からの引用が、パズルのピースのように幾重にも織り込まれ、摩訶不思議な世界を描き出す。

カテゴリー: